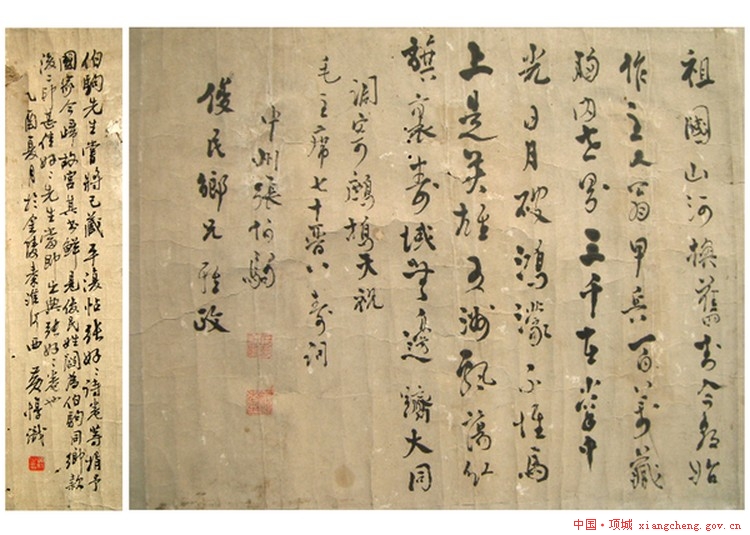

《张伯驹赠毛主席七十晋八寿词 ・鹧鸪天》 原迹

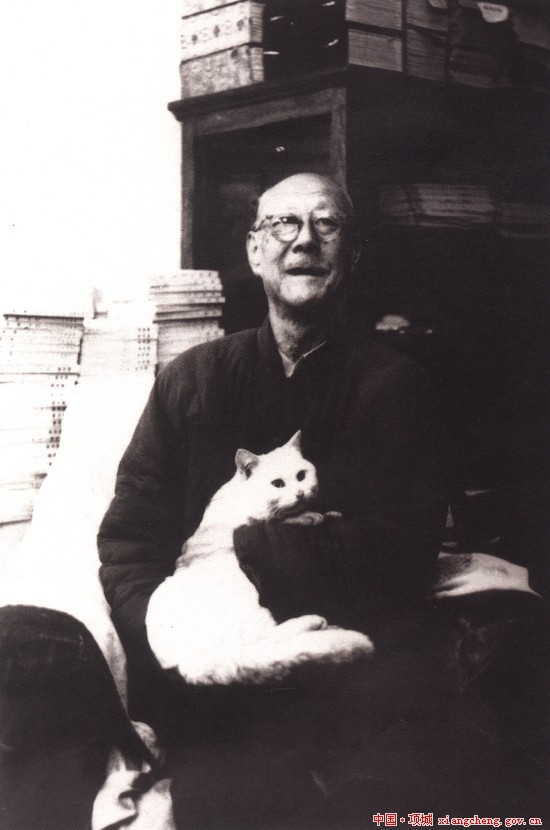

张伯驹

张伯驹与夫人潘素

张伯驹的女儿张传彩先生在观赏《张伯驹赠毛主席七十晋八寿词》原迹 (右:高冰)

张伯驹小传

楼宇栋

张伯驹,原名张家骐,字丛碧,别号好好先生。河南项城人,光绪二十四年正月二十二日(1898年2月12日)生。幼入家塾,后就读于天津新学书院、河南陆军小学。1918年毕业于袁世凯混成模范团骑兵科。

毕业后,先后任安武军全军营务处提调、陕西督军公署参议、盐业银行常务董事和经理、秦陇实业公司经理等职。

自三十岁起,开始收藏中国古代书画,初则出于爱好,继而则以保存重要文物不外流为主旨,为已任,虽变卖家产借贷亦不改其志。1941年,被非法绑架。绑匪索价300万,以“撕票”威胁张夫人潘素,张伯驹先生却将生死置之度外,关照夫人:宁死魔窟,决不许变卖所藏。僵持近八个月,绑匪见敲诈无望,自动将身价降到40万。多方奔波借贷后,才得脱匪窟。是年秋,携全家入秦途中,张国宝《平复帖》缝入衣被,虽经跋涉离乱,未尝去身。抗战胜利后,张伯驹坚辞政界军界之邀,只任故宫博物院专门委员、北平市美术分会理事长、华北文法学院国文系教授等职务。

1949年以后,盐业银行公私合营,张伯驹以董事身份参与财产评估后,以个人无股票不能再任董事为由,退出了公私合营银行。

1949年后,历任燕京大学国文系中国艺术史名誉导师、北京棋艺研究社理事、北京京剧基本艺术研究社副主任理事、北京中国画研究会理事、北京古琴研究会理事、北京书法研究社副主席、中山书画社社长、国有文物局鉴定委员会委员、第一届北京市政协委员、民盟总部财务委员、联络委员、文教委员等社会工作,并参加了中国国民党革命委员会。

1955年,与夫人共商,从三十年蓄藏的法书名画中选出八件精品无偿损赠国家,以偿宿愿。文化部部长沈雁冰颁发褒奖状:“张伯驹、潘素先生将所藏晋陆机《平复帖》卷唐杜牧之《张好好诗》卷,宋范仲淹《道服赞》卷,蔡襄《自书诗册》,黄庭坚《草书》卷等珍贵法书等共八件捐献国家,化私为公,足资楷式,特予褒扬。”

1957年,被错划为右派。

1962年至1966年,任吉林省博物馆副研究员、副馆长。

1969年被迫退职,送往吉林省舒兰县插队,因未被接收,与夫人共同回北京。

1972年,正式落户口于北京,同年被中央文史馆聘为馆员。

1978年,中共吉林省委宣传部批准了吉林省文物局上报的关于对张伯驹的复查结论,当众予以平反,恢复名誉。

1981年1月,张伯驹、潘素夫妇画展在北京北海公园举办。

1982年2月26日病逝于北京。终年八十五岁。3月26日举行了张伯驹追悼大会,叶剑英、邓颖超、王震、谷牧等党和国家领导人送了花圈,赵朴初、夏衍、胡愈之、牛满江、刘海粟等二百多人送了挽联,五百多人参加了追悼会。

“爱国家、爱民族,费尽心血不惜身家性命;

重道义、重友谊,冰雪肝胆赉志念一统,豪气万古凌霄”。

这是宋振庭先生送给张伯驹的挽联,也是张伯驹一生的真实写照。

张伯驹先生的主要著作有:

《红毹纪梦诗注》中华书局香港分局,1978年。

《红毹纪梦诗注》北京宝文堂,1988年。

《洪宪纪事诗三种》上海古籍出版社,1983年。

《张伯驹词集》中华书局,1985年。

《春游琐谈》中州古籍出版社,1984年。

《丛碧词话》载《词学》第一辑,华东师范大学出版社。

《张伯驹、潘素书画集》人民美术出版社,1985年。

潘素小传

潘素,宇慧素。江苏苏州人,1915年生。幼年即喜爱国画,初丛朱德甫学花卉,又经古文老师夏仁虎引荐,向苏州名家汪孟舒学习山水。

后,以家中所藏历代名画真迹为本,潜心临摹,形成了规范的传统格局。同时,遍游名山大川,细致体察四时山水的姿态变化,以丰富的写生资料为传统技法注入了活力。

四十年代,任北平美术分会监事,在北京和西安等地展出画作,颇负盛名。其墨笔山水和浅绛山水兼南北宗之长,而金碧青绿和雪景尤为超群。

五十年代,为抗美援朝三次作画义卖,参加全国美展、首都中国画展等大型展览,并选送至芬兰、瑞典等国巡回展出。

1954年任中国画研究会理事。

1955年被选为西城区政协委员。同年与张伯驹将家藏法书珍品八件捐赠国家,中央文化部授予褒奖状。

1956年加入中国美术家协会。

1959年,作品被选入《全国妇女美术作品选集》、《首都中国画展》、《桂林山水画选集》。

1961年至1978年任吉林省艺术专科学校美术系讲师。

1979年任吉林省艺术学院美术系教授、北京工笔重彩画会艺术顾问、中山书画社副社长、中国民主同盟盟员。

1981年,张伯驹、潘素夫妇画展在北京北海公园举办。

1983年当选为第六届全国政协委员、民革中央妇女委员。,

1988年当选为第七届全国政协委员、民革中监委、中国和平统一促进会理事,入选《华夏妇女名人词典》、《中国现代美术名鉴》。

1992年4月16日病逝于北京,终年七十七岁。

潘素先生是清代名臣潘世恩之后,自幼目睹了名门望族走向衰败的艰辛困顿,与收藏家张伯驹先生共度的一生,更身经了超乎常人想象的起伏坎坷。他们夫妻二人不仅是艺术的同好,也是为了处世的同志、同道。无论在张伯驹先生变卖房产以筹购买《游春图》之重金的时候,还是倾三十年蓄藏之精华捐赠国家的时候,或是张先生被错划为右派、被迫退职生计无着的时候,潘素先生均能相知、相助,真正是风雨同舟,患难与共,始终如一地重德才、重操守,爱艺术、爱国家,虽千金尽散几近究途末路而不改初衷,襟怀胆识,尤为过人。

陆机(261-303),字士衡,吴郡华亭(今上海松江)人。《晋书》有小传。

本幅无款、印。前黄绢隔水上有月白绢题签,宋徽宗金书“□(晋)陆机平复帖”,下钤双龙圆玺,前后钤宣政小玺,后有政和连珠大玺。后接纸有董其昌、溥伟跋、傅增湘跋三则。

宣和式撞边裱。曾经唐代殷浩、梁秀,宋代李玮,北宋内府,元代张斯立、杨肯堂、郭天锡、明代董其昌、韩世能、韩逢禧、张丑,清代梁清标、安岐、现代张伯驹等收藏。

有“张伯驹珍藏印”朱文长文印一,“张伯驹父珍藏之印”朱文长印一。1956年张伯驹先生捐赠故宫博物院。

《宣和书谱》、《东图玄览》、《清河书画舫》、《真迹二录》、《式古堂书画汇考》、《平生壮观》、《墨缘汇观》、《大观录》、《前尘梦影录》、《三虞堂书画目》等书著录。

释文:

彦先赢瘵,恐难平复,往属初病,虑不止此,此已为庆。承使□男,幸为复失前忧耳。□子杨往初来主,吾不能尽。临西复来,威仪详 ,举动成观,自躯体之美也。思识□量之迈前,执所恒有,宜□称之。夏荣寇乱之际,闻问不悉。

张伯驹作品:

展子虔游春图:

陆机平复帖:

黄庭坚诸上座帖:

唐伯虎王蜀宫妓图:

潘素作品欣赏

翠嶂山晴:

岸容山意:

溪山晓霜:

张伯驹的书法师承及其他

高冰

张伯驹,原名家骐,字伯驹。项城人,1898年(光绪二十四年)生,出身于河南名门望族,1982年2月26日卒于北京。与袁克文、张学良、溥侗称京城四公子。生父张锦芳,地方绅士,继父张镇芳,晚清进士,曾任河南总督。

伯驹先生天资聪颖,学养深厚,诗词歌赋,文物鉴赏无一不精。抗战胜利后,曾任故宫博物院专门委员,北平市美协分会理事长,华北文法学院国文系教授;建国后历任燕京大学国文系中国艺术史名誉导师,国家文物鉴定委员会委员。

著名书画大师刘海粟先生在《诗卷留天地,博闻鉴古今》一文中评价张伯驹先生:“丛碧兄诗词,向来写而不作多是涌现,不拥挤,余每请题画,其随手成章……是当代文化高原上的一座峻峰,从他广袤的心胸涌出了四条河流,那便是书画鉴藏,诗词,戏剧和书法,四种姐妹艺术互相沟通,又各具性格,堪称京华老名士,艺苑真学人”。

张伯驹先生在书法艺术上,可算是得过“仙气”的书法大家。民国时期,他直接临习自藏的历代名家大师原作,这是他同时代的书法家很难做到的。二十世纪六十年代他在《宋蔡忠惠君谟白书诗册》中云: “余习书,四十岁前学右军十七帖,四十岁后学钟大傅楷书,殊呆滞乏韵。观此册始知忠惠为师右军而化之,余乃师古而不化者,取其貌而不取其神,求其似而终不能似。余近日书法稍有进益,乃得力于忠惠(忠惠:指宋四家中蔡襄)此册。假使二百年后有鉴定家视余五十岁以前之书,必谓为伪迹矣。”

伯驹先生学书师承宋四家中蔡氏,从这可以看出他书法艺术上较高的审美观。宋四家则以“苏、黄、米、蔡”为顺序,历代名家学者论宋四家时,多有提出按艺术成就排列顺序,应当是“蔡、米、苏、黄”。

伯驹先生对宋四家的蔡氏有云:宋四家以蔡君谟书看似平易而最难学……世多苏黄米伪书,而伪蔡书者不多,乃知蔡书于平平无奇中而独见天资高积学深也”。

明王世贞在评价“宋四家”时也说:“惟蔡襄是深得右军精髓,又能进入化境的典范。”伯驹先生师承蔡襄,常临蔡氏自书诗册帖,可见他在书法师承选择及审美上独具慧眼。

此外,伯驹先生的字、斋号也挺讲究。从《项城张氏族谱》中见到的是“张家骐,字伯驹”。伯驹除兄弟排行居长之外,似含有长辈的期望,希望先生将来能成为伯乐赏识的“千里驹”。其它文章中又字“丛碧”,这引起了我的思考。早年读论明代书法家莫是龙因得米芾“云卿”二字残石,故后以字行,称“莫云卿”这引起了我的兴趣。始知伯驹先生而立之年因得康熙题写的“丛碧山房”四字,把自己的字改为“丛碧”,又把弓弦胡同―号的宅院称为“丛碧山房”、“丛碧堂”。后收《平复帖》,又名斋号“平复堂”。得杜牧张好好诗卷又自号“好好先生”;收隋展子虔《游春、图、》。又名斋号“展春园”。

伯驹先生的家乡项城,昔称蔡地、顿地、汝南南顿(古帝王多出于期间);三国时期地属魏吴,因舜、羽皆重瞳,乃自号“重瞳乡人”。项城博物馆藏有张伯驹对联一幅,释文为“地属魏吴分两翼,乡因舜羽号重瞳”,著名画家陈半丁为张伯驹刊有“重瞳乡人”一印,晚年他亦多自称“中州伯驹”。

高冰,一作“高兵”,别署“无为”、“清心阁主”。1958年生于河南项城。师从中国国务院学位组(艺术学科)评议组专家、南京艺术学院美术学博士生导师黄敦教授,其书用笔正侧锋兼用,立骨取态,饶有书卷之气。成篇论文有《古玺封泥考》、《从徐渭观赵吴兴学李邕所想到的》、《王献之书风对米氏后期作品之影响》、《张伯驹书法师承及其它》等十余篇;另有《砚边絮语》即将出版,观点新颖,发人深省,非随波逐流者可比也。

电话:l3949995908 信箱:gaobing5908@126.com

高冰《砚边絮语》

※书有品,茶亦有品。知茶品者得其味,知书品者得其法。

※临帖须知古人失势者,应知寻势,失神者,应知寻神。

※枝山、觉斯书,结字势态多有变形,或离合生趣,或借代生姿,不失 法度,越显神采飘逸。

※茶暴饮难知其味,书过火难守古法。笔随情所至,非随意而为。

※学书者应知取古人之长,弃古人之短,亦步亦趋,岂非书奴?

※食家常饭,腹中踏实;着粗布衣,身体温暖;读圣贤书,方知学问之 大;临古碑帖,才知功夫之深。

※用笔知锋有八面为写,否则为画。临帖比葫芦画瓢,照猫画虎,易取 其形难得其神。

※工楷法者,益于草,直入草者,其书难有奔放奇古之气。

※学书临帖要知难而进,知入知出。入帖难,出帖尤难。心性浮躁者莫问其门。

※今之习书者多知墨而不知笔法,知其形不知其神,更不知其韵。不通笔法墨法者,岂可得神乎?

※古人有云:“书如其人。”心胸开阔,书似君子之态;心胸狭窄,字如小人软滑。

※襄阳书“刷”,山谷书“描”,东坡书“画”。襄阳从“刷”书悟笔意,山谷从“描”悟摹古追神,东坡从“画”悟结字点画之丰富。

※初临帖,觉有陡壁前立,越其坎,便是开阔之野。

※茶有三道,贵在品;书有三德,贵在养。

※习书者多误形为神。俗者识其形,智者识其神。

※清刘熙载云:太白诗、东坡文,俱有“空山无人,水流花开"之意。怀素书“笔笔现清凉世界”。学书者,心不诚,难达此境。