10年寻梦

“汝阳刘”到底是什么?“汝阳刘”在哪里?这个问题周口人大多不知道,甚至包括许多文人、高层和白领。不仅如此,连外地的很多书画家也不远千里取道洛阳市汝阳县寻访“汝阳刘”,然后再辗转来到周口项城,一睹“汝阳刘”千年沧桑和古朴风采。

“草木祖根,山祖昆仑,江海祖源,不此之求,是为昧。”昧即糊涂,不明白,漆黑一团。对于“汝阳刘”,多少人是如此之昧。

这对于周口人不能不说是个巨大的遗憾。

想当年,中国书圣王羲之用《黄庭经》换取“汝阳刘”毛笔,书圣使用后连称“妙笔”!“汝阳刘”毛笔产地――项城市孙店镇汝阳刘村因此被誉为“妙笔之乡”。毛泽东、周恩来等一代伟人曾对“汝阳刘”毛笔赞不绝口。“汝阳刘”影响到华人华文所在的世界各地,以及深受中国文化影响的东南亚等地。

墙内开花墙外香。在“汝阳刘”毛笔产地周口,存在并一直延续着令人匪夷所思的“灯下黑”。在“汝阳刘”毛笔成为非物质文化遗产申报项目,汝阳刘村成为首批河南省特色文化村的当下,宣传发掘“汝阳刘”毛笔,对于周口、对于项城甚至河南省振兴文化产业,丰富文化大省内容,影响深远,关系重大。

我们决定进行探寻。

出周口城,经过周商大道,向东南有一条平坦的乡间公路――三城公路(从商水城北到项城、沈丘老城),沿着这条柏油路,40分钟车程,我们便来到了项城市孙店镇大名鼎鼎的“汝阳刘”毛笔产地――汝

阳刘村!

汝阳刘”毛笔以村得名一―原来如此。深山出俊鸟,古村藏不露。记者刹那间有一种透心的清凉和顿悟。这是记者第一次深切地站在曾经在中国书画史、中国文化史上产生巨大影响的“汝阳刘”毛笔的诞生地,一个充满书香、礼仪、古风犹存的豫东小村。

这是今年初春一个普通的晴日。之后,关于“汝阳刘”,关于她的沿革和工艺,关于她的影响和轶事,记者进行了大海捞针般地梳理和探究,并和村中名艺以及关心研究“汝阳刘”的宿老新秀进行了艰难地探访。

这是一次关于周口厚重文化的追寻和拯救!

汝阳刘氏来历

关于汝阳刘村的来历,现在已是众说不一。“汝阳刘”毛笔第65代传人刘好勤介绍,老辈人说汝阳刘村先人是从外地迁来的。商水县古代曾称汝阳县,是不是从商水县迁来的,现在已无证可考;还有的说,因为该村在汝河以北,因为河北为阳,故称汝阳。衬里住户原来全部姓刘,现在仍以刘姓为主,所以叫“汝阳刘”。至于准确说法和现在很多地名来历不明一样――说不清了。

正当记者愁眉不展之际,出生于汝阳刘村的刘皓福向记者介绍汝阳刘村的来历,以及“汝阳刘”毛笔的最初信息。记者听后感觉似有可信――

据班固《汉书》记载,附证《河南通史》、《汝南县志》、《商水县志》以及汝阳刘村刘氏族谱得知,汝阳县西汉初年置县,包括现在商水以南、项城以西、安徽临泉一带,以及现在驻马店平舆一部分,大致位置在今汝南县北部汝河以北地区。古代河北为阳,故称汝阳。河以南,汉设有汝阴县。汉代至宋,汝阳县名未改,

直到元代更名为汝于府。汉初,汝阳县隶属于汝南郡管辖。汝南郡当时是全国最大郡之一,辖37个县,几平相当于一个甚至几个省的面积。当时,西汉全国只有8个郡!“汝阳刘”原名汝阳刘氏,其成名不见于正史,但见于“汝阳刘”刘氏族谱――

西汉末年王莽篡位,中原大乱,王莽为赶杀刘氏族人四处用兵,时值南顿县(西汉初置县,包括今项城市南顿镇东及沈丘一带,区域较小;同时设置项县,包括老城、新桥一带,也很小)县令刘演(刘秀父刘钦任过南顿令,长子刘演接任只有一年半)继任不久,只好避难湖北枣阳春陵老家,途中在汝阳鸿隙陂畔(从上蔡流经孙店、三店、老城、贾岭至安徽桐城,现在“汝阳刘”一带有鸿隙陂遗址)一农家(即今汝阳刘村)避难。王莽追兵赶到,刘演之义子刘彦恰逢有病行动不便,刘演只有弃子携带家眷仓皇而逃。在农人掩护下,刘彦病愈后与该农家女子结婚。后刘演随刘秀春陵起兵,经昆阳大战后,刘演因功高被更始帝刘玄杀害。后刘秀建立东汉政权,四处寻找哥哥刘演后裔,终于在汝阳鸿隙陂畔找到刘演之后。由于侄子刘彦长期避乱于村野,对仕途深感不适,却精于技艺,对汉宫中的毛笔大感兴趣,刘彦即被刘秀封为“御笔王”,管理宫廷制笔事宜。刘彦由于疏子宫廷礼仪屡受排挤,心情郁闷,刘秀得知后问其有何要求,刘彦说愿回家耕田授艺,后如愿以偿。刘彦回汝阳刘村后,遂带子孙演习毛笔技艺并世代相传。后人为纪念刘氏之祖,把村名改为汝阳刘氏村,几经战乱兴替,2000年来,汝阳刘氏村名沿袭至今。

此说完整保存在汝阳刘氏家谱,民国年间,汝阳刘村多次遭遇匪患,家谱被烧光,但村中长者对此记载了然于心。

为佐证此说,记者了解到,至今,汝阳刘村的生活习俗仍有汉代宫廷文化印痕。比如,该村饮食习俗,至今保留汉代流水宴席,其中有一道特色菜――膀蹄,按照流传下来的说法,“膀蹄”即“仿蹄”,包含白马救主的传说。刘秀为纪念这一劫难不死,每逢盛典,必备这道大菜。“仿蹄”顾名思义,即为模仿马蹄之状,为纪念刘秀皇帝避难之事。此菜吃法特别,四方一块猪肉,经加工后上桌,全桌人齐动手,把肥肉先挑烂,然后挑瘦肉吃。筷子乱挑,象征乱枪扎地;先拨肥肉,象征寻找皇帝――以此道菜和独特吃法纪念刘秀被埋脱险的故事。

关于王莽赶刘秀的传说,在豫东流传甚广。而民间文化,因其最具原始性和没有功利色彩,历来成为正史的补充。司马迁就是在实地察看访问的基础上,加上官府记录,终成“史家之绝唱,无韵之离骚”――《史记》。

而我的思绪此刻又一次跨越千年,寻找2000年来“汝阳刘”的厚重历史。而这部历史,几平和我们民族的发展息息相关。

传承2000年,“汝阳刘”毛笔的厚重历史

毛笔是中国文化的象征之一。

提到毛笔,人们往往会想起“蒙恬造笔”的故事,认为秦代名将蒙恬是毛笔的发明者。《太平御览》引《博物志》曰“蒙恬造笔”。崔豹在《古今注》中也说“自蒙恬始造,即秦笔耳。以枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为被。所谓苍毫,非兔毫竹管也”。唐代韩愈《毛颖传》以笔拟人其中提到蒙恬伐中山,俘捉毛颖,秦始皇宠之,封毛颖为“管城子”。后世又以“毛颖”、“管城子”为笔的代称。此事也与蒙恬有关。

根据史书记载,秦始皇统一中国后,命蒙恬率领30万大军向北进攻游牧民族匈奴。蒙恬带兵向北,收复了河套,并在交界处修筑了万里长城。由于军情瞬息万变,蒙恬需要向内地送达大量书信。那时候,人们是用刀在竹简上刻字的,为了刻写大量书信,蒙恬的手下双手磨出血泡,两眼熬成白兔。于是,蒙恬便竭力寻找好的书写办法。一天,蒙恬看到部下拿着红缨枪比画,忽然想到,何不把毛绑在竹竿上,蘸点颜色写在白色的丝绸上呢?他试了试,效果很好,于是命手下如法制出许多“毛”笔来。那里地处塞外,时有野狼出没,也有人放牧羊群,狼毛和羊毛就成了最方便的制笔材料,这就是最早的狼毫笔和羊毫笔。

但有人认为毛笔实际发明时间要早许多。

1954年,我国长沙发掘出一座完整的战国坟墓,里面有一支毛笔。它全身套在一支小竹管里,竽长18.5厘米,直径0.4厘米,毛长2.5厘米,是用上好的兔毛制作的。但作法与现在的毛笔不同,并非将笔毛插在笔竽里,而是将笔毛转在竽的外端,然后用细丝线缠住,外面涂漆。与笔放在一起的还有用来当“纸”用的竹片、刮削竹片的铜器和用来装墨的小竹筒。这是迄今为止发现的年代较早、保存最完整的一支毛笔。

一些学者认为,毛笔的产生可能远远早于战国,因为从历史上遗留下来的甲骨文片来看,龟甲和兽骨上的文字比较整齐,有的字还细如毫发。其中一些文字写而未刻,那么,距今3000年前的人可能已经有了类似毛笔的书写工具。而五六千年前,黄河流域发现的一些彩陶上也有各种图案,大多线条流畅,应该是用类似于毛笔的工具画上去,然后再在窑内烧制,这样才能达到那样的效果。

但不论如何,蒙恬发明毛笔在史书上有记载,蒙恬造笔精于前人,对中华文化发展做出了重要贡献。

汝阳刘人从古至今尊奉蒙恬为祖师。“文治毫毛安天下,武修长城定太平”。这是镶嵌在汝阳刘村蒙恬庙大殿门口的朱漆对联。元至正14年(1354年),汝阳刘人为祭奠毛笔祖师秦将蒙恬,凑钱在村东头修建蒙恬庙。民国23年(1934年)重修扩建,并把3月3日――(农历传为蒙恬诞辰日)定为庙会,隆重纪念,并作为拜师授徒吉日。建国后,为破除迷信将蒙恬塑像和庙碑砸毁,建立汝阳刘小学。院内独剩清嘉庆十一年(1806年)由制笔艺人刘嵩山栽植的倒栽古槐,枝叶繁茂,巍然屹立,象征制笔艺人爱艺精神与寿槐长存。

汝阳刘”一带(包括上蔡县杨集、商水县南部方圆数十里),用传统工艺制笔的达数干家,历久不衰。其中以项城市孙店镇汝阳刘村最为著名,历代名艺辈出。由于毛笔为文房四宝之一,不同于一般性营生行当,因此历代制笔名家不称“匠”而称“艺、师”。汝阳刘村也因为经常与文化名流交往而染儒雅气质。加之从古至今,历代名艺在省内外开设“汝阳刘”毛笔庄,或在当地开坊,致使“汝阳刘”毛笔影响遍及全国。仅以近代为例,明清至民国,汝阳刘人创业足迹遍及河南、河北、山东、安徽、陕西、湖北、江苏等省,并在以上各省开设笔庄。较为著名的笔庄有:文林堂、文和堂、一言堂、太和堂、文亚斋、步青斋,并出现了一批制笔名师名艺,仅近代百年以来就涌现了刘占奎、刘自川、刘占元、刘聚文、刘鸿彦、刘腾龙、刘家祥等人。其中刘家祥即为“汝阳刘”毛笔第65代传人――“汝阳刘”笔业有限公司董事长刘好勤之父,2005年去世,享年82岁。其间,“汝阳刘”毛笔小楷笔有乐坡鸡狼毫、狼毫、兼毫、紫尖;大楷笔有真正三圈、广长对笔、入团笔等品种。

建国后,党和政府非常关心传统手工业的发展。1950年,该村召集4名老艺人成立制笔小组门955年7月成立毛笔社,从业人员达100人;1958年,孙店公社办起毛笔厂门962年国民经济调整时期,恢复了集体和个体毛笔生产;1969年办起了“汝阳刘”大队毛笔厂,从业人员150人,产品畅销广州、西安、新疆、哈尔滨等地。十一届三中全会后,“汝阳刘”一带的孙店、冯营等村纷纷办起个体、集体或联户的制笔企业,从业1450人,年产各种毛笔达1400万支,年产值70万元。

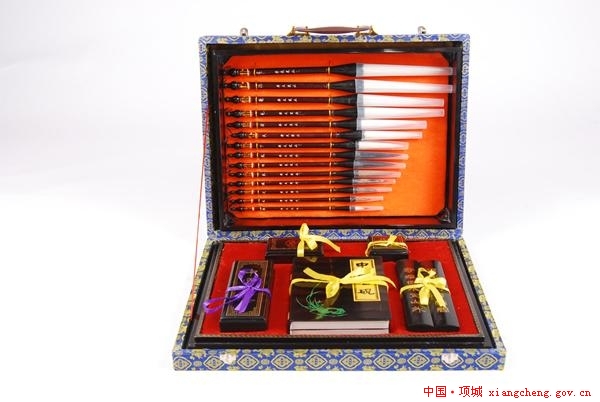

1983年,由祖传艺师刘好连等人筹集资金9000元,承包了原大队制笔厂,易名为项城县“汝阳刘”传统笔刷厂,有职工35人。其中工程师2人、技师6人、经济师1人。老艺人刘长德、付纯敬、刘家祥、刘好善在传统制笔工艺的基础上,选用浙江羊毛、东北狼毫、陕西汉中松尾(一种类似海狸鼠的动物)、江西湖北山兔紫毛、过冬鼠须等优质原料,吸取湖笔、宣笔等各家之长,大胆创新、改进,研制出提斗、京抓等大、中、小楷等书画用笔120多个品种,产品畅销全国及东南亚诸国。其中,八支登天、莲蓬斗、寿笔、羲之妙笔、1―3号龙飞凤舞、鼠须、石獾、纯紫尖等品种,制作尤为精细,造型高雅美观,具有尖、圆、齐、健四大特点,在历次全国文房四宝评比中名列前茅。纯紫尖毛笔更受欢迎,1986年在上海经全国文化用品标准化质量检测中心验证,已达到部颁标准。制作工艺由原来的纯手工操作发展为梳毛、控杆、平头、焊接等工序的半机械化生产。

到了近几年,“汝阳刘”毛笔驶入了发展快车道。2004年,在原有“汝阳刘”传统笔刷厂的基础上,由“汝阳刘”制笔老艺人刘家祥之子刘好友、刘好勤、刘好奎、刘好亮等合资新建了“汝阳刘”笔业有限公司,有职工120人,年产各类毛笔330万支,培育出“萃文”等“汝阳刘”品牌毛笔,多次获省优、部优称号。萃文牌毛笔在2004年开封全国文房四宝展销会上获“金鼎奖”,2005年被评为全国质量信得过好产品和河南省名牌产品。目前,仅“汝阳刘”一个村毛笔生产户就有120户,从业人员354人,年产毛笔914万支,年产值近亿元,创利税2000多万元。“汝阳刘”毛笔已实现了集团化、规模化、品牌化、产业化发展的道路。

由民间传统手工技艺制作的“汝阳刘”毛笔,至今已有2000年的历史。相对于“秦砖汉瓦”、“秦月汉关”,“汝阳刘”毛笔以活文物的形态存在了2000多年。我想,恐怕很难有哪种文化形式有如此高寿!“汝阳刘”毛笔为何传承2000年而不绝,请看下回分解!

作者:刘彦章